この記事のポイント

- 元迷惑系YouTuberのへずまりゅう奈良市議が、議会で市長に怒声を浴びせる騒動が発生。しかしその裏で、同僚議員から新人研修の欠席や議案の準備不足といった「議員としての資質」を問われる実態が暴露されました。

- 彼の当選背景には、既存政治への根強い不満、元YouTuberとしての知名度を活かした巧みなSNS戦略、そして地方選挙が抱える深刻な低投票率という3つの要因が複雑に絡み合っています。

- この「へずまりゅう現象」は奈良市だけの問題ではなく、議員のなり手不足や市民の政治的無関心といった、日本の地方議会が共通して抱える構造的な問題を浮き彫りにしています。

- 有権者はSNS上のパフォーマンスに惑わされず、候補者の政策や資質を冷静に見極め、選挙に参加することの重要性を再認識する必要があります。

「また彼か」で終わらせてはいけない。これは、あなたの街の未来を映す“鏡”だ

「市長!あなたねぇ、どのツラ下げて市長やってんですか!」

2025年9月12日、奈良市の議会に響き渡ったこの怒声を聞いて、「また彼か」――そう思った人もいるかもしれませんね。声の主は、元迷惑系YouTuberとして名を馳せた、へずまりゅう奈良市議(本名:原田将大氏)。就任後初の一般質問で、彼はその“炎上スタイル”をそのまま議会に持ち込み、案の定、大きな波紋を広げました。

しかし、この一件を単なる「お騒がせ議員の パフォーマンス」として笑って見過ごしてはいけません。なぜなら、この騒動の根っこには、日本の地方民主主義を蝕む深刻な“病巣”が隠されているからです。

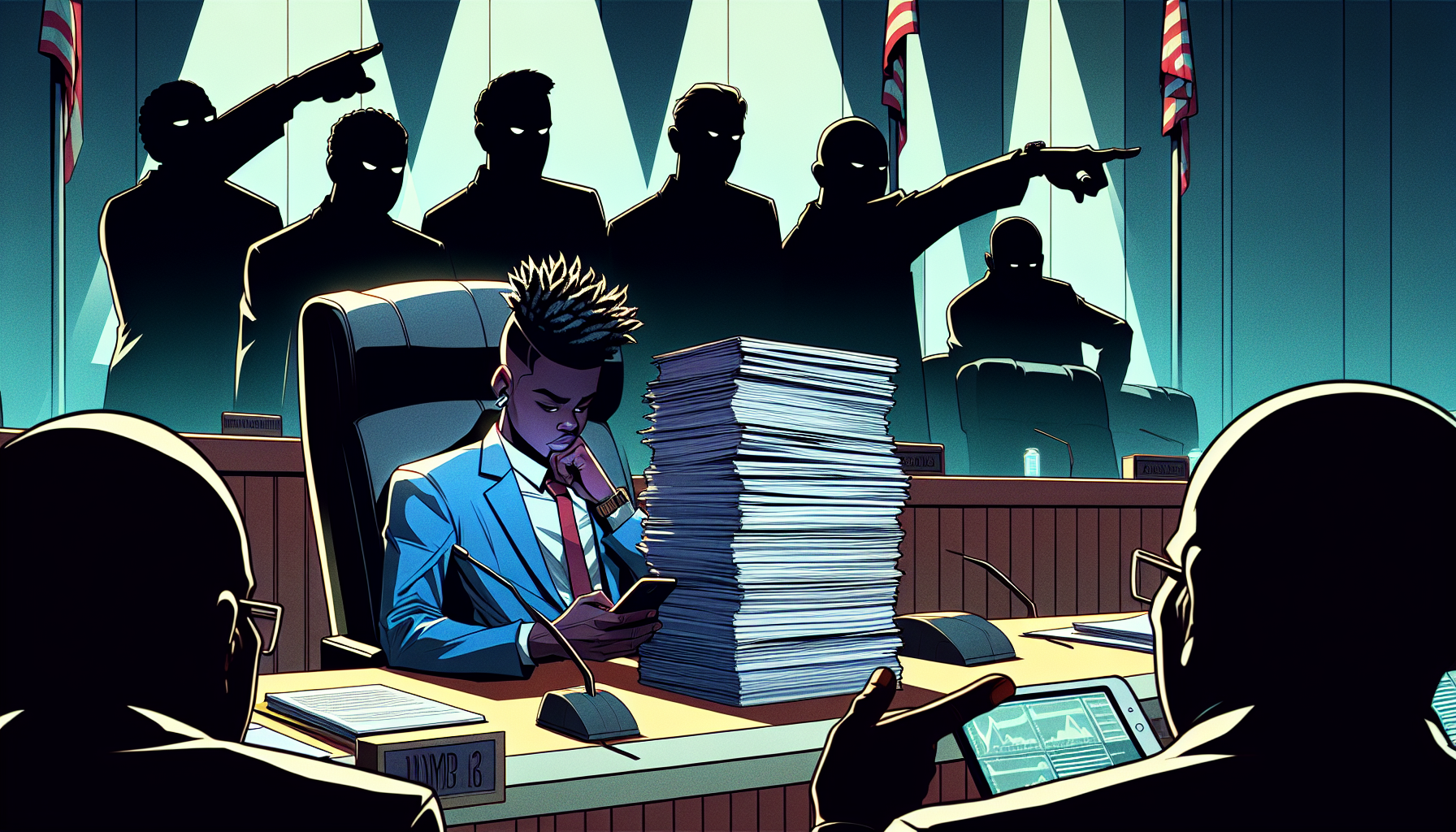

新人研修は欠席、議案すらまともに読まずに議会に臨む――。そんな彼の議員としての姿勢が、同僚議員によって次々と暴露されました。一体なぜ、こんな人物が私たちの代表として選ばれてしまったのか? 彼の存在は、「なり手不足」「低投票率」「市民の無関心」という、日本の地方議会が抱える構造的な問題を、強烈なスポットライトで照らし出しています。そう、これは奈良市だけの話ではないのです。この記事では、騒動の裏側に隠された真実を解き明かし、この“へずまりゅう現象”が、私たち一人ひとりに何を突きつけているのかを徹底的に掘り下げていきます。

パフォーマンスの裏側で…へずま議員「就任2ヶ月」の不都合な真実

議会での怒声、そしてSNSでの反撃。一見すると、既得権益に立ち向かう孤高のヒーローのようにも見えます。しかし、その舞台裏で起きていたことを知れば、あなたの見方は180度変わるかもしれません。

開戦の狼煙:「どのツラ下げて」発言と、SNSでの“勝利宣言”

騒動の幕は、9月12日の奈良市議会で切って落とされました。一般質問に立ったへずまりゅう市議は、公約である「奈良公園のシカの保護」について質問。しかし、市長の丁寧な答弁に対し、彼は突如激高。あの「どのツラ下げて」発言が飛び出したのです。

議会が終わるやいなや、彼は自身のX(旧Twitter)で“勝利宣言”ともとれる投稿をします。

《人生初の議会が終わりました。面白く思わない議員が複数いましたがあんたらが適当な仕事しかしないから元迷惑系YouTuberが当選したんですよ。笑うなら己の未熟さに笑え。自分の信念は本物です》

しかし、この投稿には続きがありました。隣の席の議員から、手厳しい評価を受けたことを自ら明かしたのです。

《因みに隣の柿本氏からは議会が終わりダダ滑りやったなと言われました。鹿さんどうでもいい人からしたら熱意など感じずただの騒いでる馬鹿にしか見えないんでしょうね》

「真っ新な議案書」の衝撃。同僚議員が投下した“内部告発”爆弾

この挑発的な投稿に、名指しされた柿本元気議員が動きました。彼は自身のブログで、へずまりゅう市議のパフォーマンスの裏に隠された、衝撃的な「就任2ヶ月の実態」を暴露。これが、騒動の第二幕の始まりでした。

柿本議員が明かした内容は、にわかには信じがたいものばかりでした。

- 衝撃の事実①:新人研修を全欠席

当選後、議員の基礎を学ぶ2日間の新人研修に、彼は一度も姿を見せなかった。 - 衝撃の事実②:「真っ新な議案書」で議会に出席

SNSでは「ずっと勉強です」とアピールしていたにも関わらず、議会初日の彼の議案書は真っ新。今、何の議論をしているかすら分かっていない様子だったという。 - 衝撃の事実③:準備不足をあっさり認める

柿本議員が「議案書読まんときたやろ?」と尋ねると、彼は悪びれもせず「はい。」と返答。別の会議には「手ぶら」で現れ、「見栄えが悪いから」という呆れた理由で資料を貸してくれと頼み込んできた。

柿本議員は、彼の熱意を認めつつも、こう苦言を呈します。「新人なのだから未熟はOK!ただし、未熟を認識して謙虚であってほしい」。これは、信念を語る以前に、議員としての最低限の責務を果たしていないではないか、という極めて真っ当な指摘でした。

悲劇のヒーロー戦略?「辞職勧告」を逆手に取った巧みな世論操作

この“内部告発”に対し、へずまりゅう氏は「読んでないではなく難しくて全て読み切れていないが正解です」と釈明。しかし、彼の巧みさはここからです。

議会での怒声が問題視され、「辞職勧告」の可能性が浮上すると、彼はすかさず「早速、辞職勧告を食らうかも?」とSNSに投稿。この投稿は19万以上の「いいね」を獲得し、「権力に潰される正義の味方」というイメージを拡散させることに成功します。

しかし、一連の茶番を見てきた柿本議員は「議会で大声出しただけで、問題になって辞職勧告をくらうかも。」なんて、言い出してる。そんな馬鹿なw」と一蹴。彼がSNSを使い、自身を「既存勢力と戦う悲劇のヒーロー」に仕立て上げ、巧みに支持を集めている構図が、ここにはっきりと浮かび上がってくるのです。

なぜ、私たちは“へずまりゅう”を選んでしまったのか?当選を許した3つの“穴”

新人研修をサボり、議案も読まない。そんな人物が、なぜ市民の代表になれたのでしょうか。彼の当選は決して偶然ではありません。そこには、現代の地方政治が抱える、見過ごすことのできない3つの構造的な“穴”が存在するのです。

「どうせ誰も見ていない」――政治不信が産んだ“劇場型”ヒーロー

第一の“穴”は、私たちの心に根付いた、既存政治への深い不信感です。「どうせ誰がやっても同じ」「政治家は裏で何をしているか分からない」。そんな諦めや不満が渦巻く中で、へずまりゅう市議のような“異物”は、格好の受け皿となります。

彼の過激なスタイルは、一部の有権者には「しがらみがなく、本音で物申してくれるヒーロー」に映ります。これは、難しい政策論争よりも、分かりやすい勧善懲悪のストーリーを求める「政治のエンタメ化」の典型例。私たちが政治から目をそむけている間に、議会という舞台は、政策を議論する場から、人気取りのパフォーマンス会場へと変わり果ててしまうのかもしれません。

へずまりゅう氏の議会デビューは、日本の地方政治における「ポピュリズム」の台頭や「政治のエンタメ化」を象徴する事例と言えるでしょう。

政策よりも「やってる感」。SNSが選挙をハックする時代の到来

地方選挙では、候補者の政策や人柄は驚くほど有権者に届きません。そんな情報戦で最強の武器となるのが、圧倒的な「知名度」です。元迷惑系YouTuberとしての彼の知名度は、他の真面目な新人候補者をいとも簡単に凌駕しました。

さらに、彼が主戦場とするSNSは、選挙をハックする強力なツールと化します。同僚議員の柿本氏が喝破したように。

《それでも彼の武器はSNSなので、自分だけが唯一活動している議員だという姿勢を発信し続けます》

たとえ議案を読んでいなくても、「空き時間はずっと勉強です」という投稿ひとつで、「熱心な議員」というイメージは作れてしまう。地道な政策研究より、SNSでの「やってる感」のアピールが票につながる。これが、私たちが直視すべき恐ろしい現実です。

たった2000票の熱狂が民意を歪める。低投票率という“最大の共犯者”

そして、最も根深い“穴”が、地方選挙の「深刻な低投票率」です。投票率はわずか40%、当選ラインが2000票。

これはつまり、たった2000人の熱狂的なファンさえいれば、議員になれてしまうということです。大多数の市民が「自分の一票なんて…」と棄権する中で、一部の熱狂が、いとも簡単に全体の民意を歪めてしまう。へずまりゅう市議の当選は、彼の戦略が巧みだったという以上に、私たち多くの有権者が投票という権利を放棄した結果だという側面を、決して忘れてはなりません。

“第2のへずま”は、あなたの街に現れる。地方議会を蝕む2つの病巣

この騒動を、へずまりゅう市議個人の資質の問題として片付けてしまうのは、あまりに短絡的です。彼の登場は、日本の地方議会が抱える構造的な“病”が、ついに表面化した「象徴的な事件」なのです。

「議員になりたい人」がいない!深刻な人材不足が招く質の劣化

まず、地方議員という仕事が、もはや魅力的なキャリアパスではなくなっているという現実があります。特に若い世代や働き盛りの世代にとって、議員はリスクの高い職業です。その結果、候補者のなり手が減り、有権者は「選びたくても、選ぶ人がいない」という絶望的な状況に追い込まれます。人材のプールが枯渇すれば、議員の質の低下は避けられません。そこに、知名度だけを武器にした候補者が現れれば、当選してしまう土壌が生まれるのです。

「和を乱すな」という同調圧力。機能不全に陥る議会の自浄作用

今回、同僚の柿本議員が内部告発に踏み切ったことは、議会の自浄作用が働いた稀有なケースと言えるでしょう。しかし、このような勇気ある行動は、議会内では「和を乱す」と白い目で見られがちです。多くの議会では、問題があっても内々で処理され、外には漏れてきません。

だからこそ、私たち市民やメディアによる「外部からの監視」が絶対に不可欠なのです。あなたが選んだ議員は、議会でちゃんと仕事をしているか? 議会中継や議事録をチェックするその厳しい視線こそが、なれ合いの空気を断ち切り、議会に健全な緊張感をもたらす唯一のワクチンなのです。

もう他人事ではいられない。私たちが“へずまりゅう”に突きつけられた重い宿題

さて、ここまで読んで、あなたは何を感じましたか? 「とんでもない議員がいたもんだ」と呆れるだけで、この記事を閉じてしまうのは非常にもったいない。この騒動は、私たち有権者一人ひとりに、重い宿題を突きつけています。

まず、SNS上のパフォーマンスに騙されない“目”を持つこと。耳障りの良いスローガンや「頑張ってます」アピールに「いいね」を押す前に、一度立ち止まって考えてみてください。その候補者は、本当に地域の未来を考えているのか? 具体的な政策を持っているのか? 候補者のSNSを眺める時間があるなら、一度でいいから選挙公報を隅々まで読んでみませんか。その少しの手間が、私たちの代表の質を決めます。

次に、あなたの代表が議会で何をしているか、もっと関心を持ちましょう。多くの自治体では、議会の様子がネットで簡単に見られます。私たちが納めた税金が、どのように使われようとしているのか。その議論の場に、あなたが投じた一票の先にいる議員が、どんな顔で座っているのか。それを知ることは、民主主義社会に生きる私たちの権利であり、責務です。

そして最後に、最もシンプルで、最もパワフルな解決策。それは、選挙に行くことです。「どうせ変わらない」というあなたの無関心が生んだ“空白”を埋めるのは、いつだって声の大きいポピュリストか、資質に欠ける候補者です。あなたの一票は、決して無力ではありません。それどころか、議会の質を、そしてあなたの街の未来を決定づける、最強の力なのです。

この事件は、私たち有権者一人ひとりが、地方政治のあり方とそこで活躍する人物像について改めて考えるきっかけとなるでしょう

へずまりゅう奈良市議は、私たちが選んだ結果です。この騒動を「奈良市の恥」と対岸の火事として眺めるのか。それとも、「明日は我が身」と、自らの政治への関わり方を見直すきっかけとするのか。日本の地方民主主義の未来は、その選択にかかっています。

コメント