はじめに:もし、あなたの街のリーダーが「経歴は、答える義務はない」と言い出したら?

想像してみてください。あなたが選挙で一票を投じた、街のリーダー。その人物に、当選後に「学歴が嘘ではないか?」という重大な疑惑が持ち上がったとします。そして、議会が証拠の提出を求めたのに対し、そのリーダーはこう答えました。「私には、自分に不利益なことを話さない権利がある」と。

これは、遠いどこかの国の話ではありません。今、静岡県伊東市で、田久保真紀市長を巡って現実に起きている事態です。この問題に触れるとき、私は単なる政治スキャンダルとして片付けることに、強い危機感を覚えます。なぜなら、これは**市民の「知る権利」と、選ばれた公職者の「説明責任」という、民主主義の根幹を揺るがす、極めて深刻な事件**だからです。

「個人のプライバシー」と「公人としての透明性」は、どこで線引きされるべきなのか。この記事では、伊東市で起きている出来事を、具体的な事実と法律に基づいて徹底的に解剖します。そして、この一件から、私たちが自分の街のリーダーを選ぶ際に、その資質をどう見抜くべきか、具体的な視点を提示します。これは、特定の政治家を断罪するための記事ではありません。私たちの代表を選ぶという、民主主義の最も重要な営みを、他人任せにしないための、知的な武装です。

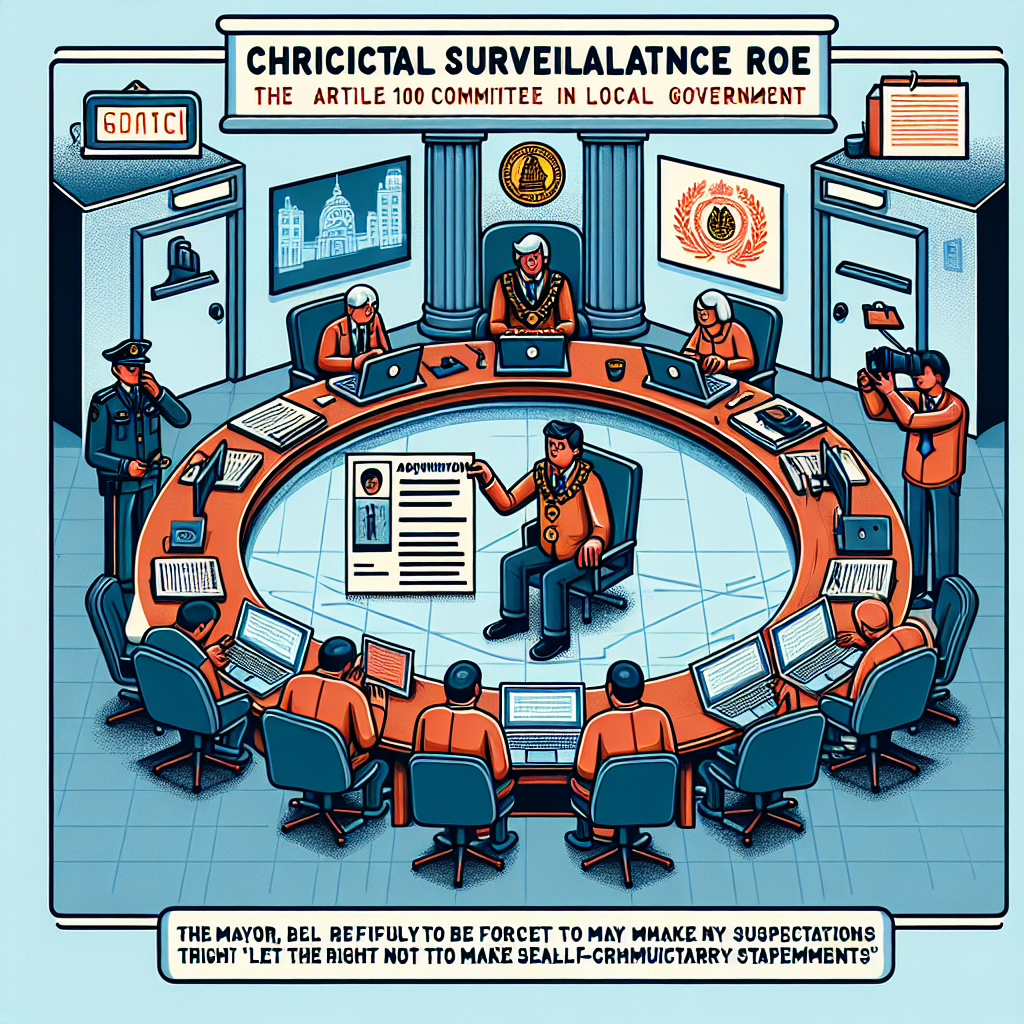

【事件の再検証】伊東市で何が起きたのか?学歴詐称疑惑の時系列と「百条委員会」という“最終兵器”

まず、感情論の前に、何が起きたのかを客観的な事実で整理しましょう。

- 疑惑の発端:田久保真紀氏が、2024年の伊東市長選挙で公表した「東洋大学法学部卒業」という経歴に対し、「事実に反するのではないか」という疑惑が浮上。

- 議会の動き:伊東市議会は、地方自治法第100条に基づき、非常に強い調査権限を持つ**「百条委員会」**を設置。これは、議会が使える“最終兵器”とも言える強力な調査機関です。

- 市長の対応:百条委員会は、疑惑を晴らすため、田久保市長に卒業証書の提出を要求。しかし、市長は**「自己に不利益な供述を強要されない」とする日本国憲法第38条**を盾に、これを拒否。

- 法的リスク:選挙公報などに虚偽の経歴を記載した場合、公職選挙法第235条「虚偽事項の公表罪」に問われる可能性があり、当選が無効になることもあります。

- その後の展開:市長は7月7日に辞職の意向を示唆。その後、8月13日を期限として東洋大学に卒業証明書の発行を請求したと発表しましたが、疑惑は深まるばかりです。

(出典:伊東市議会会議録、及び各種報道機関)

ポイントは、市長が「証拠がない」のではなく、**「証拠を出すことを拒否している」**点です。そして、その理由として、本来は刑事事件で被疑者の人権を守るための「黙秘権」を持ち出している。この異様な対応こそが、問題の本質なのです。

なぜ市長は証拠を出せないのか?「黙秘権」という“盾”の裏にある、リーダーとして致命的な欠陥

なぜ、田久保市長は卒業証書をただ提示するという、簡単な行動を取れないのでしょうか。私は、その背景に、彼女のリーダーとしての資質に関わる、3つの致命的な問題を看取します。

1. 「説明責任」という概念の、根本的な欠如

最も深刻なのは、市民から信託を受けてその地位にある「公職者」が、自らの疑惑に対して説明する責任がある、という民主主義の基本原則を理解していない、あるいは軽視している点です。彼女の「黙秘権の行使」は、法的には可能かもしれません。しかし、政治的には**「私は市民の皆さんに説明する気はありません」**と宣言しているに等しい。これは、有権者に対する、あまりにも不誠実な裏切り行為です。

2. 危機管理能力の、絶望的な欠如

仮に、学歴詐称が事実無根であったとしましょう。だとしたら、一刻も早く証拠を提示し、身の潔白を証明するのが、リーダーとして最も賢明な危機管理です。それをせず、問題を長引かせ、市政を混乱させている。この対応は、**自身の保身を、市民生活の安定よりも優先している**と非難されても仕方がありません。危機に際して、最悪の選択肢を取り続ける。これはリーダーとして致命的な能力不足です。

3. 「権利」の濫用と、市民への背信

憲法38条の黙秘権は、国家権力による不当な自白の強要から、弱い立場にある個人を守るための、崇高な人権規定です。これを、市民の代表である議会の、正当な調査権に対して「盾」として使うことは、**権利の趣旨を捻じ曲げた、悪質な濫用**だと私は断じます。それは、市民の信頼を糧とすべき市長が、市民そのものに背を向ける行為に他なりません。

【政治リテラシー講座】あなたの街のリーダーは大丈夫?「危ない政治家」を見抜く3つのチェックリスト

この伊東市の事件は、他人事ではありません。あなたの街のリーダーを選ぶ際、候補者の「危うさ」を見抜くために、以下の3つの視点でチェックしてみてください。

- チェック1:経歴や実績に「具体性」はあるか?

「〇〇大学卒業」だけでなく、「何年に卒業し、何を専攻し、どんな活動をしていたか」。「〇〇を実現します」だけでなく、「その財源はどこから来て、どんな手順で進めるのか」。経歴や公約が、具体的で検証可能かどうかを見極めましょう。曖昧な言葉で飾られた経歴には、注意が必要です。 - チェック2:都合の悪い質問から「逃げて」いないか?

討論会やインタビューで、厳しい質問をされた時の態度に、その人の本性が表れます。質問に真摯に答えようとせず、はぐらかしたり、論点をずらしたり、あるいは逆ギレしたりする候補者は、リーダーの器ではありません。 - チェック3:過去の発言や行動に「一貫性」はあるか?

選挙の時だけ耳障りの良いことを言い、当選後は全く違う行動を取る。そんな政治家は後を絶ちません。SNSの過去の投稿や、過去の議会での発言などを少し調べるだけで、その候補者の一貫性、つまり「信頼性」が見えてきます。

結論:問われているのは市長の経歴ではない。私たちの「民主主義」そのものだ

田久保市長の学歴が真実か否か。もはや、問題の本質はそこにはありません。たとえ彼女が本当に東洋大学を卒業していたとしても、この一連の不誠実な対応によって、リーダーとしての信頼は、すでに地に落ちてしまったと私は考えます。

この事件が私たちに突きつけているのは、もっと根源的な問いです。それは、**私たちは、自分たちが選んだ代表者に対して、どこまで「説明責任」を求め、その約束を破った者に、どう「NO」を突きつけることができるのか**、ということです。

政治家を甘やかし、説明責任から逃げ続けることを許せば、私たちの民主主義は、内側から静かに腐敗していきます。「どうせ政治なんて…」と諦め、白紙委任してしまう。その無関心こそが、民主主義にとって最も恐ろしい敵なのです。この伊東市の事件を、他人事としてではなく、私たち自身の問題として捉え、政治家を見る「目」を養うこと。その知的で、粘り強い営みだけが、私たちの街を、そしてこの国を守るのだと、私は強く信じています。

📢 この記事をシェア

もしこの記事が、政治や選挙について考えるきっかけになったなら、ぜひSNSでシェアしてください。

💬 あなたの意見を聞かせてください

あなたは、公職者の「説明責任」についてどう思いますか? 田久保市長の対応を、どう評価しますか?ぜひコメント欄で、あなたの考えをお聞かせください。

コメント