この記事のポイント

- ドジャース・大谷翔平選手が打撃妨害を受けた際、自身の権利を主張するより先に相手捕手を気遣う「神対応」を見せ、大きな話題となりました。

- この行動は単なる優しさではなく、①超高速の状況認識力、②相手の立場を瞬時に想像する共感力、③揺るぎない責任感という3つの非凡な能力に裏打ちされています。

- 人々が彼の人間性に惹かれる背景には、成果主義社会への疲れと、彼が体現する「利他の精神」への無意識的な渇望があると考えられます。

- 彼を「聖人」と神格化するのではなく、その行動原理から「日常で実践できる配慮」を学ぶことこそが、私たちにとって真に価値ある視点です。

なぜ大谷翔平の“些細な行動”はニュースになるのか?

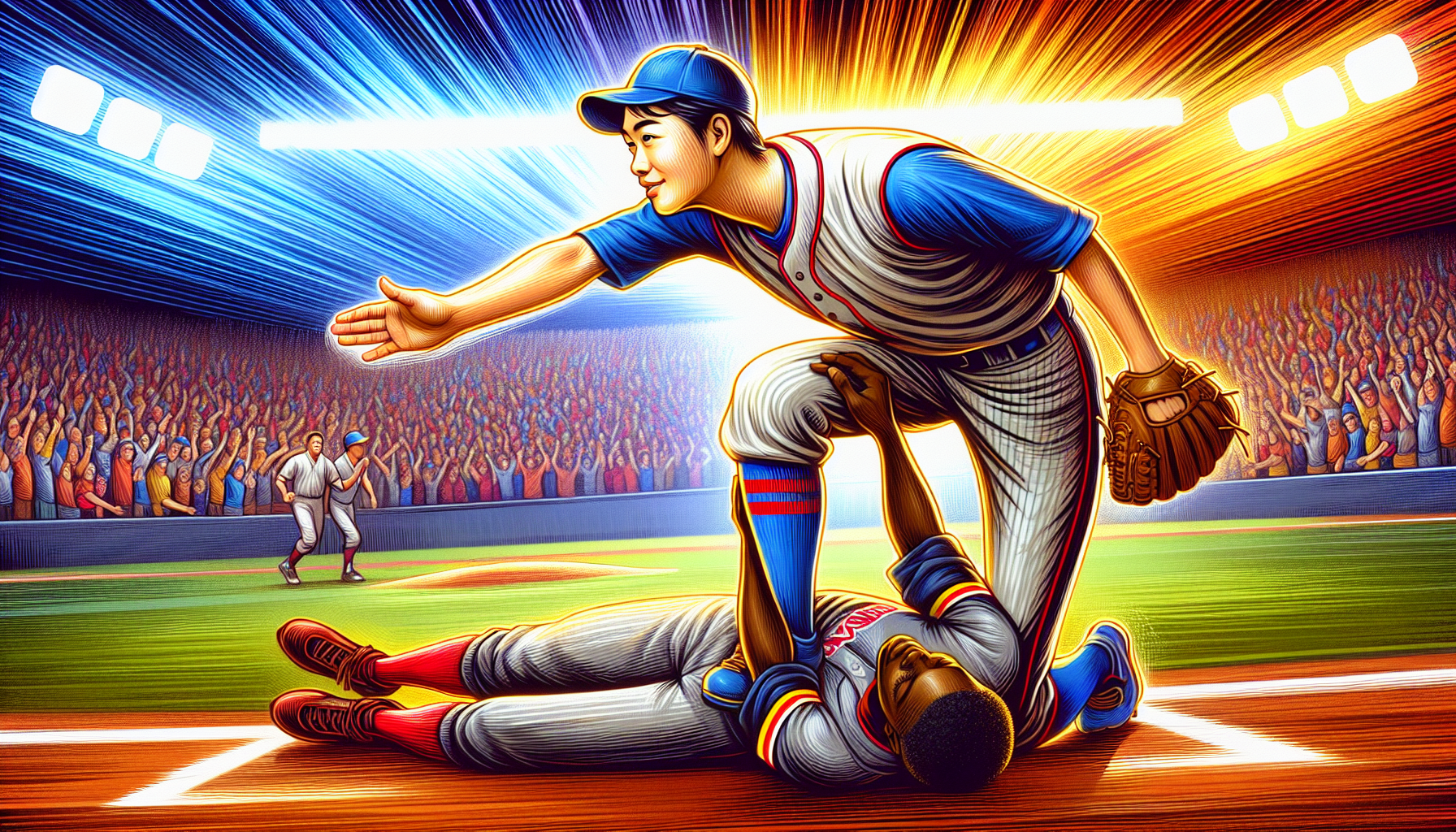

2025年9月10日(日本時間11日)、ドジャー・スタジアムがどよめきました。それは、特大ホームランでも奪三振ショーでもなく、わずか数秒間の出来事に対してでした。ロサンゼルス・ドジャース対コロラド・ロッキーズ戦の8回裏、打席に立った大谷翔平選手のスイングしたバットが、ロッキーズのブラクストン・フルフォード捕手のミットに接触。「打撃妨害」という、打者にとっては有利な判定が下される場面でした。

通常、打者は審判に「当たった!」とアピールします。それがセオリーであり、誰もそれを非難しません。しかし、大谷選手は違いました。彼は権利を主張するよりも先に、ハッとした表情でフルフォード捕手を振り返り、「ごめん、大丈夫?」とでも言うように、気遣う仕草を見せたのです。

この一連の大谷翔平選手の「神対応」に、球場だけでなく、ネット上も騒然となりました。ABEMAで解説を務めていた元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏は、この行動に感嘆の声を上げています。

普通、バッターって“当たったよ!”ってアピールするんだけど、大谷選手は当たった瞬間、“あ、ごめん!大丈夫?”みたいなね。あれ、すごくない?」「ふとしたときに人って出ますよね。本性が出る」

ファンからも「ただの聖人か」「人として別格」といった称賛の声が相次ぎました。しかし、ここで一つの問いが浮かびます。なぜ、この一瞬の行動が、これほどまでに私たちの心を捉え、大きなニュースとして報じられるのでしょうか?本記事では、この「神対応」を単なる美談として消費するのではなく、その背景にある彼の人間性やリーダーシップの本質を深掘りし、私たちがそこから何を学べるのかを考察していきます。

行動の深層分析:「とっさの謝罪」に隠された3つの非凡な能力

大谷選手の行動を「優しい」「良い人」という一言で片付けるのは簡単です。しかし、あの極限の集中力が求められる打席で、とっさに見せた振る舞いの裏には、常人離れした思考の速さと深さが隠されています。彼の「神対応」は、少なくとも3つの非凡な能力によって成り立っていると考えられます。

① 超高速の状況認識力:プレーの優先順位を瞬時に判断する

打撃妨害は、打者にとっては出塁できる絶好の機会です。しかし大谷選手は、そのルール上の利益よりも先に、「自分のバットが相手に当たったかもしれない」という物理的な事実と、「相手は大丈夫か?」という安全確認を最優先しました。

これは、常に自分だけでなく、フィールド全体を俯瞰し、関わる全ての人を視野に入れている証拠です。彼がファウルチップが球審に当たりそうになった時や、打球がスタッフに向かった時に、即座に声をかける姿は度々報じられていますが、これらも全て同じ能力の現れです。ABEMA TIMESの記事が伝えるように、彼は自軍だけでなく球場内の全ての人々を気遣う姿勢を一貫して見せています。この高速かつ的確な状況認識力と優先順位の判断こそ、彼の人間性の基盤となっているのです。

② 相手視点への共感力:捕手の心理を瞬時に想像する

捕手にとって、打撃妨害は痛恨のミスです。チームのピンチを招き、投手にも申し訳ない。そんな焦りや自己嫌悪に陥っているであろう相手の心理を、大谷選手は瞬時に想像したのではないでしょうか。

彼の「ごめん」という仕草は、単なる謝罪ではありません。それは、「君のせいじゃない、気にするな」「僕のスイングが近すぎただけかもしれない」という、相手の精神的負担を軽減するための、高度なコミュニケーションです。敵味方という垣根を越え、同じフィールドに立つ一人の野球選手として相手をリスペクトする。この深い共感力が、彼をただのスター選手ではなく、多くの選手から尊敬される存在にしている理由の一つでしょう。過去に死球を受けた際に激昂する仲間をなだめたエピソードにも、同様のスポーツマンシップが見て取れます。

③ 揺るぎない責任感:すべての事象を「自分ごと」として捉える

この出来事の最も注目すべき点は、大谷選手が自らを「加害者」サイドとして認識していることです。ルール上は「被害者」であるにもかかわらず、自分のスイングが相手のミットに接触したという事実を「自分の行動が引き起こした結果」と捉えているからこそ、自然と謝罪の意が生まれるのです。

これは、あらゆる出来事を自分ごととして捉え、責任転嫁をしないという、リーダーシップの根幹にある姿勢です。この人間性が、結果的にチームにも最高の形で貢献しました。大谷選手が出塁して満塁となった後、次打者のムーキー・ベッツが満塁ホームランを放ち、試合を決定づけたのです(ABEMA TIMESの記事より)。彼の selfless(無私)な行動が、チームの勝利という selfless な結果を呼び込んだとも言えるでしょう。

なぜ私たちは「大谷の人間性」にこれほど惹きつけられるのか?よよ

大谷翔平選手の「神対応」がこれほどまでに人々の心を打つのは、彼の個人的な資質だけに理由があるわけではありません。その背景には、現代社会を生きる私たちが無意識に抱える「渇望」が関係しているのかもしれません。

成果主義社会へのカウンターとしての「利他の精神」

現代は、SNSの「いいね」の数から仕事のKPIまで、あらゆるものが数値化され、個人の成果が絶えず評価される時代です。私たちは常に競争にさらされ、知らず知らずのうちに個人主義や成果主義の考え方に染まっています。

そんな社会の中で、大谷選手が見せる行動は、自分の利益(出塁)よりも相手への配慮を優先する「利他の精神」そのものです。競争が当たり前のプロスポーツの世界で、彼が見せる思いやりや協調性は、私たちが忘れかけていた共同体感覚の重要性を思い出させてくれます。競争に疲れた多くの人々が、彼の姿に人間関係における理想像を見出し、癒しや感動を覚えるのは、ごく自然なことなのかもしれません。

予測不能な時代が求める「人間力」という羅針盤

変化が激しく、将来の予測が困難な現代において、人々がリーダーやロールモデルに求めるものは、単なる専門知識や技術だけではなくなってきています。それ以上に、どんな状況でもブレることのない「人間性」や信頼できる「あり方」が重視されるようになっています。

大谷選手の振る舞いは、彼の野球選手としての卓越した技術だけでなく、一人の人間としての「あり方」がいかに素晴らしいかを物語っています。彼の行動は、私たちにとって一種の羅針盤のような役割を果たしているのではないでしょうか。彼の「神対応」は、技術や成績だけでは測れない「人間力」こそが、真の尊敬を集める源泉であることを示唆しています。

【独自視点】「聖人化」の功罪と、私たちが本当に学ぶべきこと

大谷選手を称賛する声が大きくなる一方で、私たちは少し冷静な視点を持つことも必要です。彼の行動を「聖人」「神」と祭り上げることには、功罪の両面が存在します。

「完璧な人間」という幻想の危うさ

メディアやファンが「神対応」という言葉を多用し、彼を完璧な人格者として神格化することは、本人に「常に品行方正であれ」という過度なプレッシャーを与えかねません。言うまでもなく、彼も一人の人間です。時には感情的になることもあるでしょうし、ミスをすることもあります。過度な「聖人化」は、彼から人間らしさを奪い、窮屈なイメージの檻に閉じ込めてしまう危険性をはらんでいます。

アスリートのパフォーマンスと人格を健全に評価するためにも、私たちは彼を一人の人間として尊重し、過度な期待を押し付けない冷静さを持つべきです。

神格化ではなく「行動の原理」を学ぶ

私たちが大谷翔平選手の「神対応」から本当に学ぶべきことは、「大谷は聖人だ」と崇めることではありません。彼の行動の根底にあるであろう「原理原則」を自分たちの生活や仕事にどう活かせるかを考えることです。

- 相手への敬意:立場や役割に関わらず、関わる全ての人にリスペクトを持つ。

- 状況への感謝:自分がプレーできる環境そのものへの感謝を忘れない。

- 自分の行動への責任:起きた事象を他人事ではなく、自分ごととして捉える。

例えば、職場で同僚がミスをした時、すぐに指摘するのではなく「大丈夫?」と一言気遣う。会議で意見が対立した時、相手の立場を一度想像してみる。そうした小さな配慮こそが、大谷選手の「神対応」の本質であり、私たちが日常で実践できる学びなのです。

結論:一流とは「技術」ではなく「あり方」で語られる

今回の大谷翔平選手が見せた相手捕手への「神対応」は、改めて私たちに重要なことを教えてくれました。それは、真の一流とは、ホームランの数や勝利数といった quantifiable(定量的な)な「技術」や「成績」だけで定義されるものではなく、その人間性や振る舞い、つまり「あり方」によって人々の記憶に深く刻まれるということです。

彼の行動は、野球というスポーツの枠を超え、人としてどうあるべきかという普遍的な問いを私たちに投げかけています。彼の成功の裏には、こうした揺るぎない人間性が土台として存在することを、私たちは改めて確信させられました。

この記事を読み終えたあなたが、明日から職場で、家庭で、あるいは地域社会で、誰かに対してほんの少しだけ優しい配慮ができるようになること。それこそが、大谷選手の「神対応」がもたらした、最も価値のあるホームランなのかもしれません。

コメント